4月11日に前から行きたかった大阪市立住まいのミュージアム「大阪くらしの今昔館」に行ってきました。

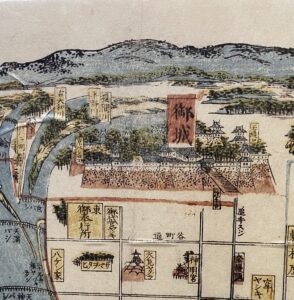

江戸時代の江戸の町は時代劇なんかで目にすることがありますが、さて上方落語で語られる大坂(誤字ではないw)の町はどうなってるのか。その謎に迫るべく大阪は天神橋六丁目にあります当該施設にお邪魔してきたわけであります。

「大坂町三丁目」と名付けられた街並みは天保年間(1830年頃)の頃を実物大で再現したもので、イヤホンガイドをレンタル(1回100円)すれば桂米朝師匠の解説を聞きながら散策することができます。

先に言っておくと、普通の人がプラっと行くと近代展示を含めて30分くらいで終わってしまいます(笑)。

僕のように江戸時代の大坂を舞台に何か創作をやってやろうという変わり者でなければ、一般人は用のない所なのです。それが証拠にお客様のほとんどが外国の方。まー、江戸時代の街並みに着物を着た外国からのお客様たちが闊歩するという不思議な空間が広がっておりました。

それでも展示自体は細部にこだわった造りをしておりまして、建具屋の襖や屏風の在庫の置かれ方や呉服屋のつるしの着物など、普段ではなかなか伝わってこない部分が分かって感動しました。

あと、防犯に関して。

各町には木戸門というのがあって明六つ(あけむつ:午前6時)に開かれ、夜四つ(よるよつ:午後10時)には閉められてしまい町同士の行き来ができなくなる。さらに裏路地に通じる扉は暮六つ(くれむつ:午後6時)には閉じられてしまうので夜間の出入りは随分と厳しいようでした。

落語の主な舞台になる裏長屋へ。

落語に出てくる裏長屋というのは貧乏長屋というのが相場が決まっておりまして、インターネットでも検索に引っかかってこないような「三月裏(さんがつうら:三月のひな祭りに出てくる『菱餅』のようにひし形に歪んだ長屋)」「六月裏(ろくがつうら:旧暦でいう真夏の時期のように暑く住人が年がら年中裸で生活している長屋)」「釜一つ裏(かまひとつうら:40軒で釜が一つしかなく毎朝くじ引きで決めている長屋)」「戸無し裏(となしうら:部屋の扉を燃料に使ってしまってなくなった長屋)」などのなかなかパンチの効いた名前がついております。

広さは基本的には「九尺二間の裏長屋」といいますから、焼く三坪。六畳ワンルームの中に土間と生活スペースが詰め込まれていたということになります。

江戸の町との大きな違いは江戸末期にはこの裏長屋でさえも瓦葺屋根になった事。

「火事と喧嘩は江戸の華」なんて言葉がありますが、大坂もそこそこ火事が多く寛永から幕末までの240年に記録されている火災は96回。1年半ごとに1回は火事が起こっていた計算になります。江戸がその10倍以上のかじを出していたのに瓦にならなかったのは謎ではありますが。

今回で一番良かった事、それは長らく探していたものに巡り合えたこと。

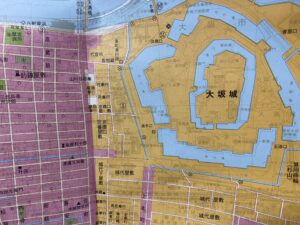

「地図」です。

や、大げさ化と思うけど江戸時代の大坂の地図ってホントなくって、あったとしても良く分からない絵図面みたいなやつで、しかもベラボウな値段がついていたりするのです。

それが当時と今の地形とを重ねられた表記の大きな地図が販売していたのですよ。お土産コーナーで。

しかも1000円。良心的過ぎて小躍りしてしまいました。

これが、

こうなる訳です。

結局、江戸時代の大坂だけで二時間近くウロウロしておりました。いやー、楽しかった。

そのあと、天満まで歩いたところで丁度13時。繫昌亭の昼席の始まりの時間でしたんでプラッと立ち寄ってみたら、とても面白い内容でしたが、それはまた次の講釈で。

やしおり拝

コメント